FILSAFAT-AGAMA—Dalam sebuah surat yang dikompilasi oleh sastrawan ternama abad X, Syarif al-Radhi (970-1016 M), jawaban agnoseologis ‘ketidaktahuan’ terhadap argumen kejahatan dari kaum ateis kontemporer sudah jauh sebelumnya dirumuskan Ali bin Abi Thalib dalam potongan dua paragraf di bawah ini:

“Sesungguhnya dunia ini tidak akan tetap-ada kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, yaitu keberkahan dan pengujian [di dunia] dan pembalasan di Hari Kembali (di kehidupan setelah kematian) atau sesuai dengan apa yang Dia kehendaki namun tidak kamu ketahui.

“Maka, jika terdapat sesuatu yang sulit dicerna olehmu, anggaplah itu sebagai ketidaktahuanmu, karena sejak awal kamu diciptakan dalam keadaan tidak tahu, lalu kamu diberi tahu, dan betapa banyak perkara yang tidak kamu ketahui dan membuatmu bingung di dalamnya hingga pandanganmu tersesat kemudian kamu mengerti setelah itu” (Nahj al-Balaghah, surat 31).

Selain muatan teologis dan teodisis, jawaban Ali ini sekaligus memahamkan beberapa pesan moral dalam berintelektualitas, berpikir dan berkeyakinan:

Pertama, ketidaktahuan dan kebodohan adalah satu wujud konkret dari kekurangan dan keburukan yang kerap dialami manusia. Tetapi kebodohan dan ketidaktahuan juga bisa berfungsi positif dan konstruktif, yaitu membantu pengetahuan dan kesadaran seseorang dalam menghadapi keburukan dan kekurangan hidup di dunia bahwa dirinya tidak menguasai segenap aspek, dimensi dan seluk beluk suatu perkara, dan bahwa dirinya harus lebih banyak belajar, lebih banyak sabar serta tidak tergesa-gesa memvonis dan memberikan penilaian final. “…. dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit saja” (QS. Al-Isra’ [17]: 85).

Kedua, kesadaran akan kekurangan dalam pengetahuan kita adalah penggugahan insaf kita bahwa manusia ini makhluk yang serba lemah dan terbatas. Maka sebaliknya, banyak rahasia-rahasia alam dan diri sendiri yang menunjukkan kemahakuasaan, kemahaluasan dan kemahabijakan Pencipta alam. Dengan begitu, penilaian kita atas segala gejala di dunia ini sebagai keburukan, kejahatan dan ketidakadilan bukanlah penilaian final. “Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu” (QS. Al-Baqarah [2]: 216).

Di balik selubung gejala-gejala yang terlihat buruk dan jahat itu, Tuhan merahasiakan kemahakuasaan, kemahabaikan dan kemahabijakan-Nya. “Ya Tuhan kami! Kasih dan ilmu yang ada pada-Mu melipuiti segala sesuatu” (QS. Ghafir [40]: 7, lihat juga QS. Al-A’raf [7]: 156).

Ketiga, keberadaan ini bukan hanya di dunia, dan hidup ini tidak sebatas dunia. Kehidupan tidak tuntas dan selesai hanya di dunia ini. Dampak, efek dan pengaruh suatu fenomena alam dan tindakan manusia juga tidak tuntas di dunia ini saja, tetapi berlanjut di kehidupan setelah kematian. Maka, penilaian kita atas nilai suatu peristiwa dan fenomena di kehidupan dunia ini juga tidak tuntas dan belum selesai.

Boleh jadi suatu situasi buruk yang kita jalani di dunia ini adalah kebaikan untuk diri kita di kemudian hari di dunia ini atau di alam setelah kematian: “Dan hari terakhir itu lebih baik dan lebih kekal” (QS. Al-A’la [87]: 17). Karena itu dapat dimengerti antusiasme dan gairah sebagian orang pada kematian karena melihat kebaikan dan kemuliaan utama di balik penderitaan terbatas.

Penilaian kita adalah hisab, perhitungan dan kalkulasi kita yang hanya sejauh pengetahuan kita akan seluk beluk rahasia dan akhir suatu fenomena di dunia ini. Hakikat seutuhnya segala sesuatu, termasuk realitas terakhir diri kita sendiri: apakah benar-benar manusia ataukah binatang, akan terungkap seutuhnya dan senyatanya di ujung kehidupan, yaitu kehidupan setalah kematian, “di hari ditampakkannya segala rahasia” (QS. Al-Thariq [86]: 9).

Keempat, aspek, dimensi dan dampak-dampak yang akan muncul di masa depan, di dunia atau setelah dunia adalah hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Kita hanya bisa mengetahuinya sekarang ini bila diberitahu oleh Tuhan Penguasa kegaiban atau melalui orang-orang yang direstui dan dicintai Tuhan, “Dia mahatahu akan yang-gaib, maka Dia tidak menampakkan yang-gaib itu kepada siapapun kecuali kepada orang yang diridhai-Nya yaitu rasul” (QS. Al-Jinn [72]: 26-27).

Kelima, bagi orang beriman, terutama untuk kaum ateis, pesan filosof pertama, Sokrates, masih tetap aktual dan relevan untuk dipertimbangkan, “Kebijaksanaanku adalah aku tahu bahwa aku tidak tahu”. Yakni, tahu diri, insaf dan rendah hati tidak hanya di hadapan sesama, tetapi juga di hadapan alam. Dalam peribahasa moral kita, ilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk.

Minimalnya, terbangun kesadaran yang berulang kali dinyatakan Ibnu Sina, Albert Einstein dan ilmuwan besar lainnya bahwa sebegitu luas alam jagat ini dan sedemikian lembut rahasia-rahasia karya agung Tuhan ini hingga pengetahuan manusia laksana satu tetes dalam samudera. Justru, semakin kita tahu, semakin muncul aneka pertanyaan, rasa ingin tahu dan sadar akan ketidaktahuan di belakang dan di depan kita.

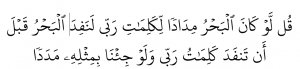

“Katakanlah (Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk [mencatatkan] kalimat-kalimat Tuhanku, pasti habislah lautan itu sebelum tuntas [pencatatan] kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu [pula]” (QS. Al-Kahf [18]: 109; lihat juga QS. Luqman [31]: 27).